| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 창작과비평2020가을호

- 손끝으로문장읽기

- 코시국

- 숨

- 고래

- 북스타그램

- 민음북클럽

- 북클럽문학동네

- 카페봉사

- 전산회계1급합격

- 미드나잇리딩클럽

- 테드창

- 오디오클립

- 시핑뉴스

- 미니멀라이프

- 린스바

- 창작과비평2020여름호

- 야성의부름

- 전산회계1급자격증수령

- 민음사

- 책리뷰

- 창작과비평2020봄호

- 릿터

- 전산세무2급접수

- 라이팅클럽

- 문학동네

- 클럽창작과비평

- 뭉클팩

- FAT2급합격

- FAT1급접수

- Today

- Total

그녀가 소년을 다시 만났는지 말해줄래?

[민음북] 손끝으로 문장읽기 - 『라이팅 클럽』 필사&단상 1 본문

『라이팅 클럽』은 모성이라곤 전혀 찾아볼 수 없는 엄마에게 '엄마' 대신 '김 작가'라는 호칭을 부여한다. 비록 상금 대신 오히려 잡지를 몇 십부 사는 것으로 등단한 것이지만 그래도 글을 쓰긴 썼으므로.

묘한 것은 화자인 '나' 역시 책을 좋아하고 어느 순간부터는 '글 쓰는 일'을 직업으로 갖고 싶다고 생각하기 시작했다는 것이다.

바로 그날이었다. 내가 처음 글을 쓸 수 있는 상태에 있다고 느꼈던 순간. 안채 할머니의 마루에서 뜨거운 보리차에 입안을 데었던 바로 그 시간이었다. 홧홧거리는 입안의 통증과는 관계없이 몸에서 약간 힘이 빠지며 몽롱해진 한 순간 오히려 정신이 말짱해졌던 것 같다.

막연한 느낌으로만 간직해온 글쓰기에 대한 열망이 구체화 되는 순간의 느낌을 표현한 문단이 그래서 제일 먼저 눈에 들어왔는지도 모르겠다.

그런 '나'에게 '장'의 출현은 결말이 좋지 않았을지라도 그동안 경험하지 못했던 감정을 느끼게 되는 계기로 작용한 듯 보인다. 게다가 엄마와 사랑의 라이벌이 되는 상황이라니.... 하지만 겉모습만 보고 결론내리지 말지어다. 장은 그리 좋은(?) 사람은 아니었고 한바탕의 깽판 후에 엄마와 처절한 이별을 했다. '나'와는 사귀지도 않았으니 이별이랄 것도 없었으나 '나'입장에서는 그마저도 감정정리가 필요할 것이었다. 그러던 와중에 우연히 장의 집을 엿보게 된다.

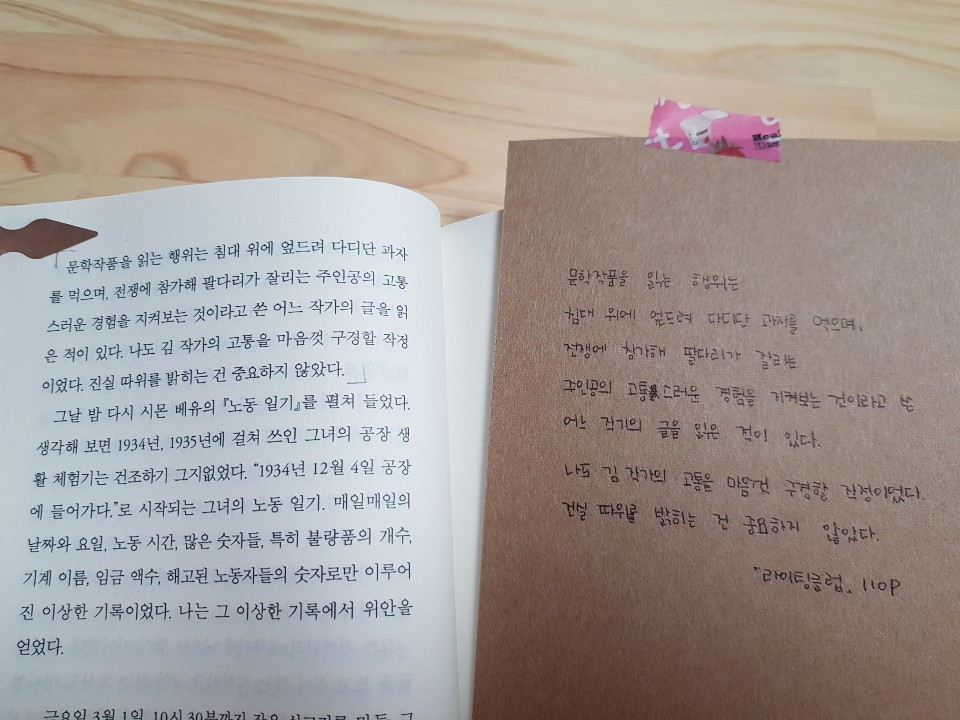

문학작품을 읽는 행위는 침대 위에 엎드려 다디단 과자를 먹으며, 전쟁에 참가해 팔다리가 잘리는 주인공의 고통스러운 경험을 지켜보는 것이라고 쓴 어느 작가의 글을 읽은 적이 있다. 나도 김 작가의 고통을 마음껏 구경할 작정이었다. 진실 따위를 밝히는 건 중요하지 않았다.

이런 생각을 책읽는 사람이라면 누구나 해봤을 것이다. 이 책을 읽기 직전 끝을 본 천명관 작가의 『고래』를 읽으면서도 춘희의 교도소 생활은 정말 읽기가 힘들었는데, 꾸역꾸역 책장을 넘기며 '그럼에도 하루의 끝에 침대에 편하게 누워 이 괴로운 장면을 읽고 있는 나'가 참 편해보였다.

물론 '나'가 굳이 '장'의 실체(?)를 목격하고도 김 작가에게 말을 하지 않은 것은 단지 김 작가가 더 고통받았으면 하는 의미는 아니라고 생각한다.

장과 이별한 후 안그래도 생계에 관심이 없던 엄마 김 작가는 더더욱 생계엔 관심이 없어 보였고 '나'는 끊임없이 이 놈의 글쓰기 교실(집)을 탈출할 생각으로 면접을 보러 다니기 시작한다.

할머니 사장님이 앉으라고 해서 앉았는데 거리가 너무 가까워 눈 둘 곳이 없었다. "아가씨는 꿈이 뭐야?" 나는 눈을 내리깐 채 할머니의 질문에 아무 말도 못 했다.

'나'가 보기엔 할머니 사장님이 뽑는 사람이 할 일이란, 장래 희망 따위랑 상관없이 할 수 있는 단순한 일이었을 뿐인데.... 저 곳에서 '나'가 글쓰는 사람이 되고 싶다고 대답을 했더라면 뽑힐 수 있었을까?

나 역시 책을 좋아하는 사람이기에 고3인 '나'가 앞으로 어떤 길을 향해 갈지 궁금해하며 읽고 있는 중이다. 현재의 나는 이미 청춘이 지났다는 아쉬움을 갖고 살지만 1년 후, 10년 후에 되돌아보았을 때 지금의 내가 참 어려보이겠구나 싶다. 그래서 그런지 마치 지금 내가 하는 행동이 미래의 내 삶에 어떤 영향을 줄 지는 상관없어 라는 태도의 '나'가 부럽고 애틋하다.

'꽃을 보듯 책을 본다 > 같은 책을 읽습니다' 카테고리의 다른 글

| [민음북] 손끝으로 문장읽기 - 『라이팅 클럽』 필사&단상 3 (10) | 2020.08.07 |

|---|---|

| [민음북] 손끝으로 문장읽기 - 『라이팅 클럽』 필사&단상 2 (0) | 2020.08.04 |

| [민음북] 손끝으로 문장읽기 - 『라이팅 클럽』 배송인증샷 (0) | 2020.07.22 |

| [민음북클럽] 손끝으로 문장읽기 : 이야기하기 위해 살다 (1) | 2020.07.09 |

| [북클럽 문학동네] 7월 뭉클팩 : 『고래』 시작! (4) | 2020.07.03 |